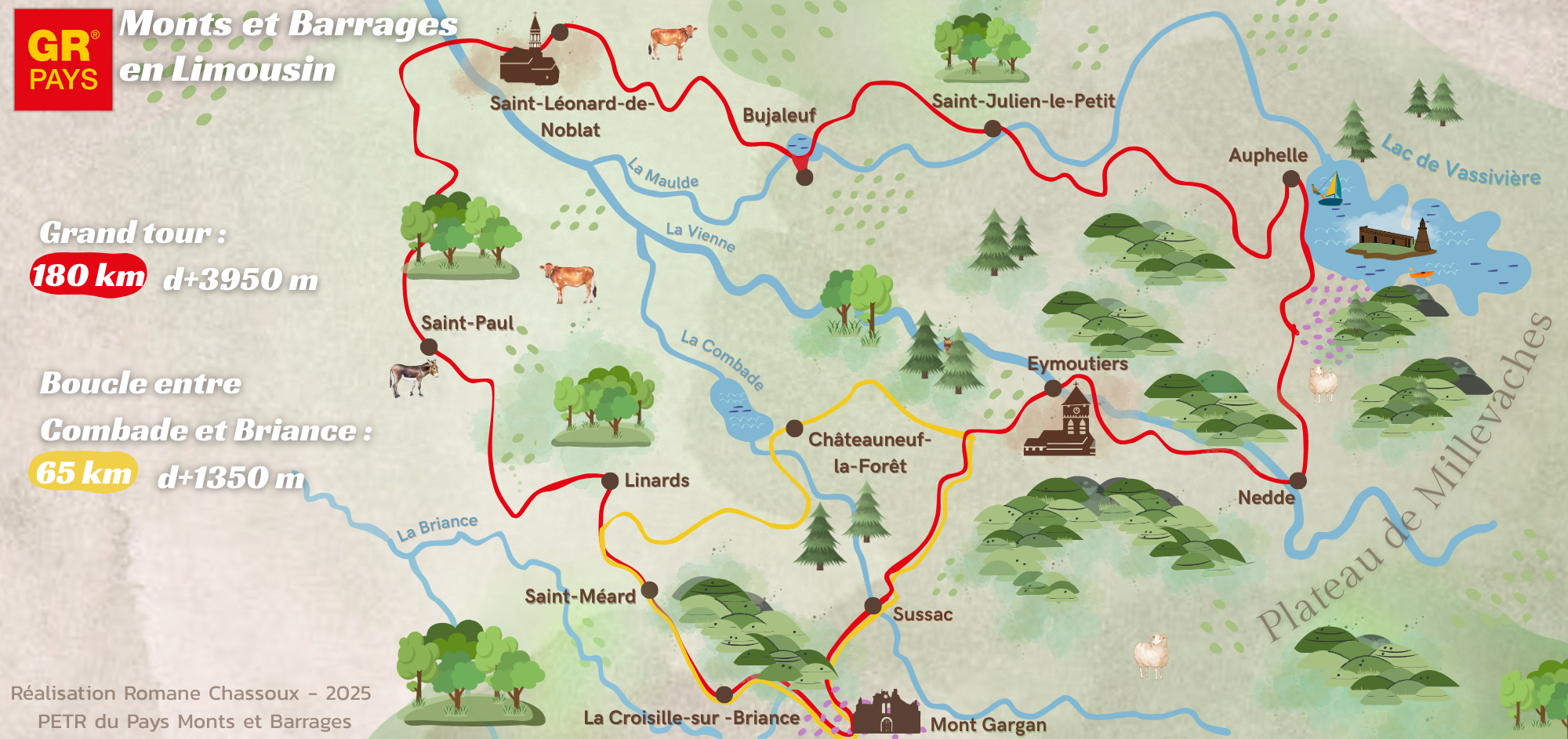

Grand tour du GR® de Pays Monts et Barrages en Limousin

Ce sentier de 180 kilomètres vous mènera au cœur du Limousin sur des sites d’exception comme le Mont Gargan, haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui un belvédère exceptionnel au milieu de la lande, aux eaux étincelantes du lac de Vassivière. A chaque étape ses trésors, mêlant nature et patrimoine, témoins d'un héritage rural encore bien vivant et de savoir-faire ancestraux préservés.

Laissez-vous surprendre par les richesses et la quiétude de ce territoire secret.

9 étapes

Les 45 patrimoines à découvrir

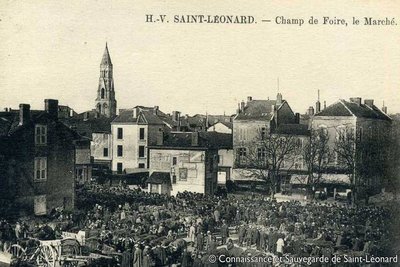

St-Léonard Poids public et foire - CSSL-C  Histoire

HistoireLa bascule

Le poids public (ou bascule publique) servait autrefois à peser les animaux vendus lors des foires. Ces dernières prenaient place sur ce qui était alors le champ de foire (espace correspondant à l’actuel parking). Elles étaient réputées et attiraient de nombreux vendeurs et acheteurs, comme en témoignent certaines cartes postales anciennes.

Le plateau (côté avenue du Champ de Mars) était relié à un mécanisme de pesée qui subsiste à l’intérieur du petit bâtiment voisin (devenu l’Office de Tourisme) : il fonctionne toujours et est visible sous la fenêtre du rez-de-chaussée donnant sur la rue Pasteur.

Envol assoiffé de Germano Frias - OT Portes de Vassiviere - AD  Art

ArtL'art de la pierre

Le granit, importé de la Montagne limousine, est présent dans le bâti rural et religieux ; il a également inspiré les sculpteurs du Moyen-Age dans la construction de l'église, et les artistes contemporains dans leurs œuvres monumentales du parc du château en 1986-1987, et de la plage du lac de Sainte-hélène en 2007. Ici, « L'envol assoiffé » de Germano Frias, recherche le mouvement et révèle un sens épuré des formes ; la tension des lignes cherche un envol vers l'espace et la vie. Les "fontaines" de Phillippe Ongena, inspiré par le paysage local, expérimente ici la domestication de l'eau : les courbes de niveau naturelles des pierres ont imposé le dessin des canaux et des déversoirs. D'autres sculptures vous attendent, n'hésitez pas à venir les découvrir...

L'église de Cheissoux - OT Portes de Vassivière  Patrimoine

PatrimoineL'église de Cheissoux

Classée monument historique depuis 1984, cette église est typique des petites églises rurales du Limousin construites au XIIIème siècle, avec son plan simple, son clocher-mur et son portail dit limousin. Elle présente une remarquable façade avec son portail à triple arcades, dont seule celle du milieu est ouverte. Quelques éléments d'intérêt agrémentent l'édifice à l'intérieur et à l'extérieur : la niche du clocher-mur avec une statue de la vierge à l'enfant, la croix de granite du XVème siècle (croix monumentale classée monument historique où d'un côté est figurée la crucifixion du christ, de l'autre la Vierge), et une litre funéraire.

église de Saint-Julien-le-Petit - Office de tourisme des Portes de Vassivière  Patrimoine

PatrimoineL'église de Saint-Julien-le-Petit

L'église de Saint-Julien-le-Petit date des XIIIè, Xvè et XVIIIè siècles. Elle comporte une nef unique, un chevet plat et un clocher mur à deux baies complété par un clocher carré couvert de bardeaux de châtaignier.

A.Clavreul - PETR Monts et Barrages  Légende

LégendeLa légende du site de Sainte Geneviève

Le seigneur du château de Rochain avant de partir pour la seconde croisade, confia sa femme Geneviève et son fils Manuelou à son régisseur Félon. Au bout de la première année, pensant que son maître ne reviendrait pas il prit sa place, Geneviève se refusa à lui et préféra s’enfuir avec son garçon. Dans les bois la mère et son fils se nourrissent de racines mais l’enfant dépéri. Un soir une biche accompagnée de son faon s’approche d’eux en boîtant, une épine piquée dans une patte. Geneviève lui retire délicatement, la bête se couche alors à ses pieds et permet à Manuelou de la téter. Sept ans plus tard le Seigneur revenu de la croisade apprend par le régisseur la disparition tragique de son épouse et de son enfant. Quelques jours plus tard, il chasse dans la forêt et croise une biche qui le conduit vers une grotte où malgré les haillons, il reconnaît sa femme et son fils. Tout le monde revient au château en compagnie de la biche et de ses faons.

Moulin de la Tour - OT Lac de Vassivière  Patrimoine

PatrimoineMoulin de la Tour

Daté du 15e siécle, ce moulin est devenu une minoterie au 20e siécle, alimenté par l'étang, le moulin a fonctionné jusque dans les années 1980.

Tour Carrée - OT Lac de Vassivière  Patrimoine

PatrimoineTour Carrée

La Tour Carrée a été édifiée au XVe siècle. Elle est le seule vestige de la fortersse, qui comportait cinq tours. Dominant l'étang, elle est flanquée de murailles de quatre mètres d'épaisseur et se compose de quatre étages voutés. Elle fût l'une des cinq portes de la ville, à l'époque moyenâgeuse.

Etang de Peyrat Le Château - OT Lac de Vassivière  Etang

EtangEtang de Peyrat le Château

Creusé dès le XVème siècle, il servait à l'époque de réserve d'eau pour les incendies, de bassin de rouissage du chanvre, et d'abreuvoir pour les animaux. C'est aujourd'hui un espace de 7,5 hectares au cœur du bourg de Peyrat le Château.

A.Clavreul - PETR Monts et Barrages  Curiosité géologique

Curiosité géologiqueLes Roches Brunagères

Juste en contrebas de la Table d'orientation, dans une étendue de landes à bruyères et à fougères, se situent les Roches Brunagères. Pierres à légendes situées sur un site exceptionnel, avec vue panoramique sur les départements de la Creuse, la Corrèze et de la Haute-Vienne. Elles furent longtemps considérées comme un monument druidique. Sur 2 roches énormes, séparées par une profonde caverne, repose une immense pierre formant une table sur laquelle sont incrustés 5 grands sarcophages dessinant têtes et épaules.

Chemin des poetes - A. Clavreul - PETR Monts et Barrages  Art

ArtLe Chemin des Poètes

Le Chemin des Poètes (balade de 5km aller/retour) fut créé en 1989, à l’initiative de Pierre Digan, sculpteur à Saint Martin Château. Au fil de votre marche, des sculptures s’offrent à vous et vous invitent à décrypter les poèmes gravés dans le granit.

Bois de Crozat - A.Clavreul - PETR Monts et Barrages  Point de vue

Point de vueLe Bois de Crozat

Le Bois de Crozat est un site naturel protégé. Situé en bordure de la route circumlacustre, à cheval sur les communes de Beaumont du Lac et de Peyrat-le-Château, le puy du Bois de Crozat s'élève à 777m. Boisé d'une futaie de chênes et de hêtres, ce massif composé de deux sommets distincts (774 et 777m d'altitude) domine de 130 m le plan d'eau, face à l'île de Vassivière.

A.Clavreul - PETR Monts et Barrages  Patrimoine

PatrimoineL’Église de Beaumont du Lac

Eglise d'origine Romane, elle a été refaite en 1496. Nef unique, avec une porte au nord et une tourelle percée de meurtrières. « Jeu de marelle » gravé sur un pignon. Les reliques qu'elle possédait étaient invoquées pour les guérisons de boiteries. La croix d'autel du XIVè siècle figure dans les expositions d'art limousin.

Eglise St Martin à Nedde (face nord) - OT PDV - AD  Patrimoine

PatrimoineL'église de Nedde et son verrou

Située sur la place du village, l'église Saint Martin date du XIIIème siècle avec des chapelles du XVème siècle. Elle est classée Monument Historique depuis 1912. Son toit et son clocher sont entièrement recouverts de bardeaux de châtaignier. Elle possède à sa porte d'entrée, un remarquable verrou datant du XVème siècle,très ouvragé avec de petits personnages. Il est classé au titre d'objet parmi les Monuments Historiques.

A.Clavreul - PETR Monts et Barrages  Patrimoine

PatrimoineL'église de Sainte-Anne

L'église paroissiale de Sainte-Anne-Saint-Priest est un édifice architectural remarquable du patrimoine, datant du XIIIè siècle. Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1977.

L'église est construite sur une butte granitique, point culminant de la commune, et permet de découvrir un magnifique panorama. Elle faisait partie d'une commanderie appartenant à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Cet ordre prendra le nom d'Ordre de Malte en 1530. Un parcours de géocaching sur le thème de la route des chevaliers de Malte a été créé sur la commune.

A.Clavreul - PETR Monts et Barrages  Patrimoine

PatrimoineLe tombeau sous enfeu

Ce tombeau sous enfeu, datable du XIVème siècle, pourrait être celui d'un chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, responsable de la commanderie de l'ordre installée à Sainte-Anne-Saint-Priest.

Il se trouve à l'extérieur de l'église, à droite de l'entrée. L'enfeu voûté en arc légèrement brisé, est remarquable par son gisant reposant sur un soubassement sculpté à cinq compartiments.

Il est classé au titre d'objet des Monuments Historiques depuis 1977. (sources: plateforme ouverte du patrimoine)

Plan d'eau de Sussac - OT Briance-Combade  Lac

LacPlan d'eau de Sussac

Le plan d’eau de Sussac , niché au pied du Mont Gargan , possède une plage de sable aménagée avec une baignade surveillée en période estivale. La pêche est autorisée il suffit de s’acquitter de l’achat d’une carte de pêche journalière au bord du lac. Des toilettes, jeux pour enfants et chalet snack-bar (en été) sont à disposition.

Festival du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireFestival du Mont Gargan

Tous les ans autour du 15 août la montagne limousine est en fête : www.ecoledumontgargan.com

Pierre de mémoire au sommet du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireLes combats du Mont Gargan

Pendant la seconde guerre mondiale, la région du Mont Gargan a été un haut lieu de la Résistance. Le 17 juillet 1944, les Francs-Tireurs et Partisans (FTP) de Georges Guingouin sont encerclés par une force ennemie lourde composée de plusieurs régiments, dont certains éléments des colonnes Von Jesser et Ottenbacher, épaulées par la Milice française. Les combats sont particulièrement violents. Cet épisode représente la seule bataille frontale victorieuse de la Résistance. Des stèles en granit témoignent de ces combats et perpétuent la mémoire des Résistants. Deux commémorations chaque année : le 6 Juin au sommet du Mont Gargan et le dimanche qui suit le 17 juillet à la stèle de Forêt-Haute.

« En ce mois de juillet 1944, le « Préfet du Maquis » a cédé la place, aux yeux de ses hommes, au « colonel ». Et Georges Guingouin sait se faire obéir : tous les témoignages concordent sur ce point. Les hommes demeurent à leur poste, et les compagnies se déplacent en fonction des ordres que leur transmettent les « liaisons » du colonel. C’est lui qui ordonne à l’automitrailleuse d’avancer, le 17, et c’est lui qui donnera tout au long de la bataille les consignes de harcèlement et de repli. Après avoir accepté l’affrontement, il donnera l’ordre de décrocher en direction de la montagne, et ses troupes reflueront en bon ordre. Cependant il ne dispose ni de téléphones de campagne ni, à fortiori, d’un réseau radio pour communiquer avec ses compagnies. Tout se fait par « liaison », et Guingouin lui-même se déplace beaucoup tout au long des opérations. Loin de rester dans son repaire du château de La Villa, il est « partout et nulle part », payant de sa personne et prenant des risques. Fidèle à ses habitudes de clandestin, il arpente son territoire mais en demeurant insaisissable. On ne s’étonnera donc pas qu’il reste, tout au long de ce récit, comme arrière-plan, alors qu’il est, indiscutablement, à la manœuvre, contraint d’adapter d’heure en heure son dispositif aux changements de cap déroutants des forces adverses. »

Extrait de Eté 1944 : La Bataille du Mont Gargan P.Plas et Michel C.Kiener

Chapelle au sommet du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Patrimoine

PatrimoineLa chapelle Notre Dame de Bons Secours

La présence humaine est attestée sur le site depuis la préhistoire. Nombreux silex, hache et statuettes en bronze, débris de briques et de poteries, et pièces de monnaie y ont été découverts, datant pour la plupart de l'occupation gallo-romaine. À cette période a été édifié un fanum (petit sanctuaire de tradition celtique) au nord-est du site. Au XIIIème siècle, un petit prieuré de femmes était établi à proximité. Aujourd'hui, ne subsistent de cette occupation que les ruines de la chapelle. Situé sur un petit tertre au sommet, cet édifice dédié à Notre-Dame-de-Bon Secours a été érigé entre 1868 et 1871 grâce à de généreux donateurs et bénévoles, sous la houlette du curé de Surdoux et de Saint-Gilles-les-Forêts, l'abbé Louis Joyeux (également à l'origine de la plantation de l'allée des hêtres). Les jours de pèlerinage, les fidèles assistaient à la messe dans la chapelle, puis se livraient à une procession à travers les landes en passant par la fontaine du buisson blanc. Cette tradition se perpétue de nos jours avec le festival du Mont Gargan qui a lieu tous les ans au 15 août depuis 1966. Cette chapelle de style néo-gothique est entièrement construite en granit et en pierres du pays extraites de carrières locales. Un clocher d'une douzaine de mètres dont la flèche n'a jamais été construite, faute d'argent, permettait autrefois de profiter du panorama. La chapelle est restée quasi intacte jusque dans les années 1920. Les rigueurs du climat, le manque d'entretien et les dégradations volontaires ont eu raison de l'édifice désaffecté en 1924. Depuis 1982, le Conseil départemental, devenu propriétaire du sommet du Mont Gargan, mène des études et des travaux afin de la consolider et de stopper le processus de dégradation.

Source : Conseil départemental

Paysage du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Point de vue

Point de vuePaysage du Mont Gargan

Situé sur une zone de transition, le relief s'articule entre un paysage montagnard à l'est, caractérisé par un climat froid et des précipitations importantes, et à l'ouest des plateaux ondulés à influence océanique plus douce. Le Mont Gargan présente ainsi deux types de paysage très contrastés : un paysage boisé dominé par les feuillus, (Croisille-sur-Briance et Surdoux), et un versant nord-est, visible depuis Forêt-Haute, encore largement ouvert avec ses prairies et sa lande. Comme en témoignent d’anciennes cartes postales, le site du Mont Gargan était autrefois quasi intégralement couvert de landes rases et de prairies, pour les troupeaux. Ces landes, longtemps considérées comme des terres incultes, servaient à l'alimentation du bétail, pour le bois de chauffage et de litière. L'arbre n'était présent que sous la forme de petits boisements très limités et isolés au milieu d’espaces ouverts. À partir du XXème siècle, l'exode rural et l'abandon de la polyculture autarcique pour l'élevage extensif exclusif ont conduit les exploitants à transformer les cultures en prairies. Les terrains les plus difficiles se sont enfrichés et reboisés de feuillus et de conifères. Aujourd'hui, le panorama du Mont Gargan permet encore de percevoir les évolutions importantes qui ont bouleversé le paysage au cours du XIXème et du XXème siècles. Même si les prairies et les bois dominent, le réseau de haies, les arbres pour le bois d'œuvre et les vergers ont en partie été conservés. Les pentes fortes autrefois en landes sont aujourd'hui colonisées par la friche forestière.

Bruyère - OT Briance-Combade  Flore

FloreFaune et flore du Mont Gargan

Autrefois, la lande du Mont Gargan était pâturée par les troupeaux de moutons jusque dans les années 60. Cette pratique, accompagnée d'un usage de brûlis tous les ans, permettait le maintien d’une végétation rase et éparse. Dans cette lande sèche dominée par la bruyère cendrée, l'ajonc nain et la callune (Calluna vulgaris), on trouve aussi la bruyère à quatre angles (Erica tetralix). L'abandon du pâturage a permis à la végétation de se densifier et avec le temps, les espèces ligneuses (bourdaine, bouleaux) ont gagné du terrain. La fougère aigle, dont l'extension est favorisée par le brûlis, s'est développée au détriment des espèces caractéristiques (callune, bruyère cendrée, ajoncs). On trouve également l'arnica des montagnes (Arnica montana) dont les grandes fleurs jaunes sont visibles au printemps.

Le Mont Gargan héberge une faune protégée et notamment tout un cortège de passereaux (bruant et traquet pâtre, notamment) lié aux lisières et aux formations arbustives qui occupent les pentes du site. L'engoulevent d'Europe niche au sol dans la lande ou les coupes forestières. Au début de l'été, on peut l'apercevoir au crépuscule ou entendre son chant caractéristique rappelant celui d'un moteur de vélo solex. C’est un lieu privilégié d’observation des oiseaux et des chauves-souris, d’ailleurs, La Sepol (société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin) assure régulièrement un comptage des migrateurs depuis le sommet.

Table d'orientation au Mont Gargan - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireLe Mont Gargan

Le Mont Gargan a fait l'objet de diverses légendes, l'une notamment liée au passage de Gargantua auquel l'on devrait sa formation et qui peut en partie expliquer son étymologie (Gargant serait le participe présent de "Garg" formé sur la racine "Gar" signifiant avaler, dévorer). Le Mont Gargan serait par ailleurs lié à un culte solaire où Gargantua, probablement un ancien dieu des Celtes et des Gaulois, transformé en géant par la croyance populaire et l'œuvre de Rabelais, serait la personnification du soleil dispensateur de vie (d'après J.L. Deredempt).

Propriété du Département de la Haute-Vienne et des habitants du hameau de Fôret Haute situé sur la commune de Saint-Gilles-les-Fôrets, le Mont Gargan est classé monument et site naturel depuis 1983.

Au sommet du site, on trouve la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, érigée entre 1868 et 1871 sous la houlette de l’Abbé Louis Joyeux, alors curé de Surdoux et de Saint-Gilles-les-Forêts. Cet édifice de style néo-gothique est construit en granit et en pierre extraites de carrières locales.

Depuis une quinzaine d’années, le Conseil départemental conduit au Mont Gargan des actions de valorisation en partenariat avec les communes et les associations du territoire : restauration des milieux naturels, notamment de la lande sèche qui avait fortement été envahie par les arbustes ; préservation de l'allée des hêtres et de la fontaine ; ouverture du panorama.

(Source Conseil départemental de la Haute Vienne)

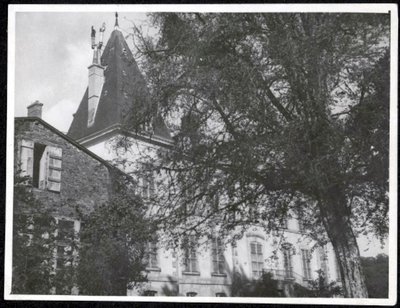

Château de Lavialle - Archive Départementale de la Haute-Vienne (AD 87-2 FI 677).  Résistance

RésistanceLa Vialle

Le 16 juillet 1944 au soir, l’armée allemande arrive sur la commune de La Croisille.

C’est dans cette commune que commencent les combats du Mont-Gargan.

Les Allemands veulent rejoindre rapidement Sussac où un grand parachutage allié a eu lieu le 14 juillet. Ils souhaitent récupérer les containers destinés au maquis de Georges Guingouin, afin de diminuer l’armement des maquisards dont ils redoutent les actions. Ils nomment le secteur « la petite Russie », car la dureté des combats leur rappelle ceux de Russie.

Les Allemands délaissent la grande route, pour gagner du temps, en s’engageant sur le chemin de La Vialle. Des maquisards venus de Magnac-Bourg, Saint-Germain-les-Belles et d’autres communes du secteur sont stationnés au château de la Vialle. Ils reçoivent l’ennemi par un véritable tir de barrage. Après une intense mais courte riposte, l’armée allemande, qui a subi des pertes sévères, ne va pas au-delà du château de la Vialle.

L’entrée dans le bourg de l’automitrailleuse allemande, (récupérée en juin par le groupe de Pierre Magadoux), conduite par des maquisards, jette la confusion chez l’ennemi qui est attaqué par surprise et subit de lourdes pertes.

L’après-midi, la même manœuvre réitérée par les maquisards avec l’automitrailleuse n’eut pas le même effet : le pilote fut tué et l’automitrailleuse reprise par les Allemands.Au début du mois d’août 1944, le château de la Vialle sert de cantonnement à une quinzaine de parachutistes alliés réceptionnés quelques jours plus tôt. Ils y stationnent jusqu’à la mi-août.

Albert FAYE - Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance de Peyrat-le-Château  Résistance

RésistancePlace du monument aux morts

Le 3 mars 1943 : destruction d’une botteleuse.

Cette initiative de Georges Guingouin fut prise pour nuire au ravitaillement des Allemands qui réquisitionnaient les récoltes. Le Limousin subissait, comme toute la France depuis novembre 1942, l’occupation.

Les botteleuses appartenaient au service du ravitaillement, qui, une fois le foin bottelé, le transportait et le mettait à disposition des occupants. Les paysans manquaient alors de fourrage pour leurs bêtes.

Cette opération a été rendue possible grâce à la récupération préalable, par Georges Guingouin et quelques-uns de ses hommes, de dynamite à la mine de Puy les Vignes à Saint-Léonard. Ils vont l’utiliser pour fabriquer des bombes artisanales.

Celle employée ici a été amenée à vélo de Magnac-Bourg par deux hommes du groupe, Charles Gaumondie (chef de ce groupe) et Albert Faye (fabricant de la bombe), avec pour guide Georges Guingouin.

La botteleuse détruite, les trois hommes repartent sans être inquiétés. Ayant pris la précaution à leur arrivée de sectionner les fils du téléphone, l’alerte n’est pas donnée.

Simone MALITE - ANACR Châteauneuf-la-Forêt  Résistance

RésistanceUne femme résistante : Simone Malite

Simone, âgée d’une trentaine d’années, est installée avec son mari boulanger dans le bourg de La Croisille (actuelle pharmacie). Elle vend le pain lors de tournées dans la campagne avec sa voiture à gazogène. Elle est connue et appréciée.

Engagée dans la Résistance, elle aide les réfractaires au Service du Travail Obligatoire en Allemagne (STO) à rejoindre le maquis. Agent de liaison de Georges Guingouin, elle reçoit et transmet des renseignements aux chauffeurs des cars sur le circuit de Limoges à Treignac : les messages sont acheminés ensuite à des « boîtes à lettres », en particulier à Saint-Genest-sur-Roselle et à Sussac chez l’épicière Madame Ribiéras. Elle sert d’intermédiaire entre des groupes de l’AS (Armée secrète : organisation majoritairement pro-gaulliste) et de FTP (Franc-tireurs Partisans : organisation majoritairement pro-communiste).

Lors de la venue de la Division Brehmer le 6 avril 1944 et les jours suivants dans le secteur de Châteauneuf – Eymoutiers, des Résistants qui ne vivent pas dans la clandestinité (appelés les légaux) et ont été dénoncés, sont arrêtés, et des juifs réfugiés et assignés à résidence sont raflés. Madame Malite réussit à prévenir les parents Balbin, réfugiés juifs, et le soir-même elle recueille le plus jeune des enfants qui est écolier à La Croisille. Plus tard dans la nuit, les deux frères aînés, arrêtés par les Allemands qui s’apprêtent à les fusiller, prennent la fuite. Le cadet est alors blessé. Il sera soigné par le Docteur Couty.

La vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle - G-E.Clancier  Légende

LégendeLégende de la sorcière d’Echizadour

C’était en des temps lointains où les Sarrazins avaient envahi la France jusqu’au Limousin. Certes, après la bataille de Poitiers, ils s’enfuirent, mais pas tous. On dit que des tribus entières restèrent en Limousin, où elles pratiquaient toujours la magie noire…

A Echizadour, Hilda, la fille du seigneur fut ainsi élevée par une nourrice sarrasine…

Cette nourrice était sorcière et initia Hilda à la sorcellerie.

Quand la jeune fille eut 16 ans, elle obéit à sa nourrice et partit en Espagne où elle resta plus de 3 ans. Nul ne sait ce qu’elle y fit, mais lorsqu’elle revint en Limousin, elle avait une beauté étrange… Elle fit construire une tour où elle s’enfermait des semaines durant. On disait qu’elle s’y livrait à la sorcellerie… En même temps qu’Hilda était revenue au pays, commença à apparaître une monstrueuse chauve-souris, se livrant à un rituel macabre : elle entrait dans les fermes et les maisons, et aspirait le sang des nouveau-nés de 2 jours non encore baptisés ! La même scène se reproduisait, et cependant le temps et les années passaient, si bien que cela faisait plus d’un siècle qu’Hilda était revenue, et pourtant elle restait toujours aussi belle et jeune...

Ainsi jusqu’au jour où une nièce d’Hilda donna naissance à un enfant dans le château d’Echizadour… 2 nuits plus tard, la maman vit entrer dans sa chambre l’effroyable chauve-souris, mais le jeune mère qui était en train de prier eut l’idée de jeter son chapelet sur l’horrible bête : celle-ci tomba aussitôt raide morte au pied du berceau, avant d’avoir eu le temps de sucer le sang du nouveau-né.

Dès lors, plus personne ne revit la belle Hilda, Hilda la sorcière, Hilda le vampire…

Source : Georges-Emmanuel CLANCIER, La vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle

Réécrite par Julie Grèze – Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages

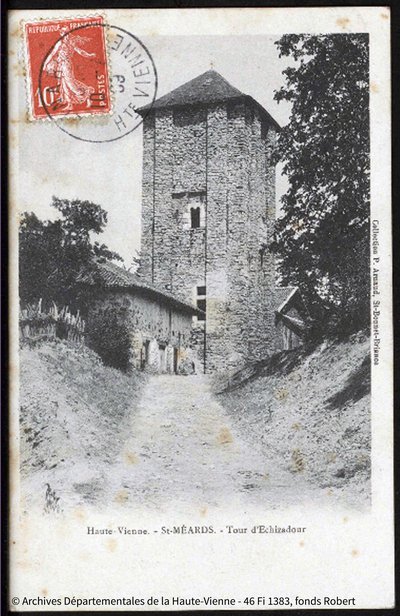

St-Méard Tour Echizadour Carte postale - Arch. Dép. 87 - 46 Fi 1383, fonds Robert  Patrimoine

PatrimoineLa tour d’Echizadour

Propriété privée (défense d’entrer), visible depuis la route, cette tour du XIIe siècle est le seul vestige du château des chevaliers d’Echizadour (leurs armes sont visibles sur la porte latérale de l’église de St-Méard).

Elle dominait un château complet avec logis, remparts et fossés. L’étage servait d’habitation en cas d’attaque, d’où la présence de baies géminées (fenêtres médiévales doubles) et de latrines (les toilettes du Moyen Âge !).

La toiture visible sur certaines cartes postales anciennes a été supprimée en 1957.

Classée Monument Historique depuis 1955.

Eglise - J.Grèze - PAH Monts et Barrages  Patrimoine

PatrimoineÉglise

Il ne reste rien de l’église d’origine (XIIIème siècle). Rénovée en 1891, la façade a été reconstruite à partir du tiers de sa hauteur, le mur sud entièrement repris, 2 chapelles ajoutées de part et d’autre, et le clocher refait.

Des archives témoignent de l’état de l’église avant ces travaux, et des projets de restauration proposés (1855, 1879, 1884). Avant, l’église avait un clocher bien différent (4 arcades au lieu de l’unique actuelle).

A l’intérieur, des pierres tombales décorées ont été réemployées pour paver le sol. Sur la porte latérale se trouve un blason portant les armes des Echizadour, famille de chevaliers vivant dans le château voisin au Moyen Âge.

Coffres funéraires - (c) Pah Monts et Barrages-Julie Grèze  Archéologie

ArchéologieCoffres funéraires (au pied de l’église)

Ces 2 coffres funéraires ont été découverts en 1969 dans un champ de St-Méard en cours de labours. Ils renfermaient chacun les cendres d’un mort (probablement une mère et son enfant), car entre mi-Ier siècle et mi-IIIe siècle, on incinérait les défunts. On ajoutait, à l’intérieur et autour, des objets en verre, en terre cuite ou des éléments précieux pour les accompagner dans l’autre monde (la plupart du mobilier est visible à la mairie aux heures d’ouverture).

Ensuite, les morts furent enterrés dans les cimetières voisins des églises (comme ici au Moyen Âge), avant de déplacer ces « champs des morts » vers l’extérieur des bourgs au XIXe siècle, pour des raisons d’hygiène.

L'église de Saint-Bonnet-Briance - OT Noblat  Patrimoine

PatrimoineL'église de Saint-Bonnet-Briance

Datant du XIIIème s. (seuls vestiges en façade ouest), elle fut profondément remaniée (XIX et XX ème s.). Dotée d’un portail limousin sans décor, de sculptures sur anciens contreforts (masques et tronçons de colonnettes), d’un clocher-porche (1843) autrefois sur la charpente recouverte de bardeaux de châtaigniers. Au sud, la chapelle de la Vierge (fin XIX ème s.), à l’intérieur, une longue nef (25m), à l’est, un vaste chœur éclairé par un triplet. Sur la porte d’entrée, un vitrail signé Isabelle Saule (2007).

La place principale - OT Noblat  Petit patrimoine

Petit patrimoineLa place principale

Le monument aux morts (1920) est en granit. À l’emplacement de l’obélisque s’élevait autrefois un christ en croix. La fontaine, restaurée en 2007, n’apparaît pas sur les photos du début du siècle, qui montrent à sa place une petite construction, déplacée contre l’église, tombeau de Jean-Baptiste Lavau Saint-Etienne, Comte de La Lande (1739 – 1820), propriétaire du château de Neuvillards. Le poids public permettait de peser avec précision bétail et marchandises lors des foires.

La gare et la ligne de tramway - OT Noblat  Histoire

HistoireLa gare et la ligne de tramway

Au début du XX ème s. le Conseil Général entreprend la création d’un réseau de 7 lignes électrifiées (+ de 300 km). La ligne 5 reliait Limoges à Eymoutiers et Peyrat-le-Château. La gare (propriété privée) présente un plan simple, rectangulaire, une toiture à deux pans, deux portes vitrées. Entre Leycuras et le bourg, le tramway traversait la campagne, à travers les paysages bocagers. Le succès de ce mode de transport est éphémère et en 1930, la création de lignes d’autobus en amorce déjà la fin (1948).

Village du Chatain - Office de Tourisme de Noblat - Julie LARDY  Petit patrimoine

Petit patrimoineVillage du Châtain

Pittoresque village avec d'anciennes fermes et maisons en pierre.

Le Château de la Chapelle - Office de tourisme de Noblat  Patrimoine

PatrimoineLe Château de la Chapelle

Le château initial (fin XVIIème s.), fût entièrement remanié fin XIXème et a récemment connu des travaux de restauration. Il présente un corps de logis rectangulaire avec une tour carrée sur angle sud-est. La porte d’entrée est un vestige de l’ancien château. L’ensemble est couvert d’ardoises avec des motifs géométriques discrets sur les pans de la tour. Deux épis de faîtage en métal ornent les arrêtes du toit de fins bouquets de fleurs. Propriété privée.

Croix de Chigot - OT Noblat J. Lardy  Petit patrimoine

Petit patrimoineLa Croix de Chigot

Datée du XVIIème siècle, elle s’élève de 3 mètres sur un emmarchement en granit surmonté d’un fût monolithe. Sur l’une des faces du socle, on distingue un écu orné d’entraves de prisonnier, attributs de Saint-Léonard, et deux masques de part et d’autre du fût. En 1980, la croix est à l’état de vestiges ; le croisillon a disparu et le fût penche, sur un emmarchement en partie démoli. Elle est alors restaurée et ornée d’un nouveau croisillon simple en métal. À voir : le lavoir en traversant le village.

Les moulins de Noblat - Office de tourisme de Noblat  Patrimoine

PatrimoineLes moulins de Noblat

Ces moulins sont attestés dès le XIIème siècle. La digue se termine par un rocher proue et l’eau est guidée par un canal dans les coursiers accueillant les roues à aubes. Les moulins sont construits par ceux qui les exploitent, et s’adaptent aux techniques et matériaux locaux et à leur usage ; fondations très solides pour résister à l’eau et à la pression, étages en pans de bois et torchis (terre, chaux et foin ou brique). En 2009, l’entreprise de porcelaine J.L. Coquet établit dans le grand moulin, un espace expo vente.

L'Eglise Saint-Martial - Office de tourisme de Noblat  Patrimoine

PatrimoineL’Église Saint-Martial

L’église Saint-Martial fût bâtie par les habitants du quartier de Noblat entre 1870 et 1880 dans un style néo-gothique très en vogue à cette époque. Elle remplace l’ancienne église paroissiale vendue à la Révolution et utilisée comme salle de bal avant d’être détruite. Contrairement à la plupart des églises, elle n’est pas orientée, son chevet regarde vers le nord, particularité due à la topographie du site. Très lumineuse, elle est érigée en calcaire et percée de 18 baies-vitraux.

Le Pont de Noblat - Office de tourisme de Noblat  Patrimoine

PatrimoineLe Pont de Noblat

D’abord traversée par un passage à gué, la Vienne est surmontée vers le milieu du Moyen-Âge par un pont en bois. Ce pont en pierre le remplace en 1270, reliant la ville haute au site fortifié de Noblat et accueillant un flux important de pèlerins vers Compostelle et sur le tombeau de Saint-Léonard. Le pont est supporté par 4 arches en arc brisé. Ses avant-becs triangulaires en forme d’amande, typique des ponts médiévaux limousins, permettent de briser le courant limitant l’altération des piles.

Viaduc - OT Noblat  Ouvrage

OuvrageLe Viaduc SNCF

Avec ses 22 arches en courbe, sa hauteur maximale de 26 mètres et ses 480m de longueur totale, le viaduc de Saint-Léonard (1881) est un édifice remarquable sur la ligne Limoges-Eymoutiers.

Les prés évêqueaux - OT Noblat  Flore

FloreLes prés évêqueaux

Ces prés, zone humide à forte valeur écologique, régulent et filtrent la ressource en eau, améliorant ainsi leur qualité. C’est un réservoir de biodiversité. En été la mégaphorbiaie sert de refuge à de nombreuses espèces d’insectes, d’oiseaux et au Sonneur à Ventre Jaune, amphibien protégé. L’homme y a laissé son empreinte. Le viaduc SNCF les domine fièrement tandis que la falaise (ancienne carrière exploitée) sert de nichoir chaque année à un couple de Faucons Pèlerins et de Grands Corbeaux.

L'ancien hôpital - OT Noblat  Patrimoine

PatrimoineL'ancien hôpital

Fondé en 1191, près de l’ancienne Porte Aumonière, il n’avait pas tout à fait la même fonction qu’actuellement. Soignant certes les malades, il accueillait aussi pèlerins, voyageurs, orphelins et miséreux. Vestiges encore visibles : deux très beaux portails limousins du 13e s., inscrits sur la liste des Monuments Historiques (1949). En 1896, devant sa vétusté, l’hôpital déménage. Le bâtiment devient en 1900 la fabrique de chaussures Granger-Pouret, qui fonctionnera pendant plusieurs décennies.

Maison des Consuls - G.Martin - Pah Monts et Barrages  Histoire

HistoireLa maison dite des Consuls

Construite au XIIIème siècle, cette maison particulière abritait les consuls, administrateurs de la ville (équivalent des maires actuels), élus à Saint-Léonard dès le XIIIème siècle. Ils étaient choisis parmi les principaux bourgeois de la ville (avocats, médecins ou marchands), âgés au minimum de 25 ans. Jusqu’au XVIIIème siècle, seulement une trentaine de familles ont été consuls, de père en fils.

L’architecture médiévale de cette maison tient à la grande arcade brisée en rez-de-chaussée et aux séries de baies géminées (fenêtres doubles, reliées par une colonnette) ornant sa façade sud. Les mêmes motifs devaient exister sur sa face Est (départ d’arcade visible sur l’angle du mur).

Cette demeure fait partie des 5 maisons médiévales en partie conservées témoignant de la première période de développement de la ville aux XIIème-XIIIème siècles, lorsque le pèlerinage sur les reliques de saint Léonard attirait des milliers de personnes.

Chapiteau roman - G.Martin - Pah Monts et Barrages  Architecture

ArchitectureL'architecture de la collégiale Saint-Léonard

Cette collégiale a été construite entre les XIème et XIIIème siècles. Les parties les plus anciennes sont la nef et le transept. Le chœur a été reconstruit dans la 2ème moitié du XIIème siècle pour adapter l’église au pèlerinage attirant des milliers de personnes et la hisser au rang des plus grandes églises de pèlerinage (même modèle que Sainte-Foy de Toulouse, Saint-Jacques-de-Compostelle…). La façade ouest a été refaite au XIIIème siècle : c’est d’ailleurs le seul élément gothique de cette église, joyau de l’art roman en Limousin.

Au XVIIème siècle, le chœur a été consolidé à l’intérieur en enfermant une colonne sur deux dans un pilier carré, et à l’extérieur par l’ajout d’arcs boutants (éléments normalement issus de l’architecture gothique, nuisant à l’harmonie romane initiale).

L’église a été intensément restaurée au XIXème siècle.

Ses éléments les plus remarquables sont :

son chœur et son clocher, considérés comme des joyaux de l’art roman en Limousin ;

les chapiteaux sculptés sous le porche du clocher ;

les rares chapiteaux sculptés à l’intérieur de la nef ;

les nombreux chapiteaux sculptés (animaux…), encadrant les fenêtres du chœur.

C’est le seul bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO (au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France) dans l’ex-région Limousin, reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle.

G.Martin - Pah Monts et Barrages  Architecture

ArchitectureLes maisons « à la tour ronde » et « à la tour carrée »

Deux maisons du XVIIème siècle se distinguent par leur architecture ostentatoire, chacune présentant une tour en encorbellement (suspendue dans le vide). Ces tours ont pour unique fonction l’apparat : elles ne renferment pas d’escalier et sont trop étroites pour servir de pièce à vivre. Elles avaient pour objet de refléter la richesse de leur propriétaire et témoignent de la prospérité retrouvée des XVIIème et XVIIIème siècles, liée aux activités artisanales autour de l’eau (papeterie, tannerie).

Architecture

ArchitectureFaçades médiévales - 12 place de la République

Dans l’ancien bourg autrefois fermé par les remparts subsistent cinq maisons médiévales, en partie conservées. Elles témoignent de la première période de développement de la ville aux XIIème-XIIIème siècles, lorsque le pèlerinage sur les reliques de saint Léonard attirait des milliers de personnes. La plupart des maisons médiévales furent construites au XIIIème siècle.

Une maison médiévale se reconnaît à ses grandes arcades brisées en rez-de-chaussée (ouvrant auparavant sur les échoppes*), à ses baies géminées (fenêtres doubles, reliées par une colonnette) et à ses frises et modillons* sculptés.

La façade la plus complète est située devant vous (actuelle pâtisserie martin à l’angle entre les places de la République et Noblat) ; il ne manque que les baies géminées du 1er étage.

D’autres façades sont visibles aux adresses suivantes :

● 3 rue Jean Jaurès

● 1 place de la République

● 5 place Gay-Lussac

● Maison dite des Consuls – 1 place Gay-Lussac.

* échoppes : boutiques / commerces

* modillon : pierre sculptée servant de support à une corniche

* corniche : bandeau de pierre traversant la façade dans sa largeur

Description

Le parcours peut s'effectuer dans les deux sens.

La mise à disposition de la trace de l'itinéraire ne permet pas la reproduction non autorisée des itinéraires de quelque manière que ce soit, à l'exception de l’usage normal des tracés dans le cadre privé et notamment pour la préparation de la randonnée.

- Départ : Office de tourisme de Noblat, Place du Champ de Mars - 87400 Saint-Léonard de Noblat

- Arrivée : Office de tourisme de Noblat, Place du Champ de Mars - 87400 Saint-Léonard de Noblat

- Communes traversées : Saint-Léonard-de-Noblat, Champnétery, Bujaleuf, Cheissoux, Saint-Julien-le-Petit, Peyrat-le-Château, Beaumont-du-Lac, Nedde, Eymoutiers, Neuvic-Entier, Sainte-Anne-Saint-Priest, Sussac, Saint-Gilles-les-Forêts, La Croisille-sur-Briance, Saint-Méard, Linards, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Paul, La Geneytouse, Eybouleuf et Royères

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

PRUDENCE : Chiens de protection des troupeaux

Ces chiens sont là pour protéger les troupeaux, il est conseillé d'adopter un comportement adapté lors de votre rencontre avec eux.

Nous vous invitons à consulter la page En savoir plus pour plus d'informations.

Lieux de renseignement

Office de Tourisme de Briance-Combade

Maison Jane Limousin - 12 Avenue Amédée Tarrade, 87130 Châteauneuf-La-Forêt

Office de Tourisme de Noblat

Place du Champ de Mars, 87400 Saint-Léonard de Noblat

Office de Tourisme des Portes de Vassivière

17 Avenue de la Paix, 87120 Eymoutiers

Transport

- Gare ferroviaire de Saint-Léonard-de-Noblat - Ligne Limoges-Ussel

- Ligne de bus 204 - Limoges - Aubusson - Felletin - Arrêt Saint-Léonard Centre

Accès routiers et parkings

Depuis Limoges, prendre la sortie n°34 de l'A20. Suivre la RD941 en direction de Clermont-Ferrand et Saint-Léonard-de-Noblat pendant 20 km

Stationnement :

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici. Pour préciser votre signalement, nous vous invitons à localiser le point problématique et à ajouter une photo de la situation rencontrée.

À proximité50

- Hébergement

- Restauration