Chemin de Sussac au Mont Gargan

Les 10 patrimoines à découvrir

Plan d'eau de Sussac - OT Briance-Combade  Lac

LacPlan d'eau de Sussac

Le plan d’eau de Sussac , niché au pied du Mont Gargan , possède une plage de sable aménagée avec une baignade surveillée en période estivale. La pêche est autorisée il suffit de s’acquitter de l’achat d’une carte de pêche journalière au bord du lac. Des toilettes, jeux pour enfants et chalet snack-bar (en été) sont à disposition.

Allée des hêtres - OT Briance-Combade  Flore

FloreL'allée des hêtres

L'allée qui permet d'accéder au sommet du Mont Gargan depuis le parking est constituée d'une soixantaine de hêtres formant une voûte végétale opaque en été. Ce double alignement a été planté par l'abbé Joyeux à la fin du XIXème siècle, pour procurer ombre et protection contre vent et pluie aux pèlerins qui se rendaient à la chapelle pour les fêtes de l'Assomption (le 15 août) et de la Nativité (le 8 septembre). Ces arbres centenaires au port majestueux présentent une silhouette trapue au tronc court et aux branches basses très étalées, caractéristiques d'une croissance en milieu ouvert, sans concurrence, et sous les rigueurs du climat (pluies et vent d'ouest, neige et gel, altitude…). Aujourd'hui, à cause de leur âge avancé, ils bénéficient d’une attention particulière et d'un suivi sanitaire.

Table d'orientation au Mont Gargan - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireLe Mont Gargan

Le Mont Gargan a fait l'objet de diverses légendes, l'une notamment liée au passage de Gargantua auquel l'on devrait sa formation et qui peut en partie expliquer son étymologie (Gargant serait le participe présent de "Garg" formé sur la racine "Gar" signifiant avaler, dévorer). Le Mont Gargan serait par ailleurs lié à un culte solaire où Gargantua, probablement un ancien dieu des Celtes et des Gaulois, transformé en géant par la croyance populaire et l'œuvre de Rabelais, serait la personnification du soleil dispensateur de vie (d'après J.L. Deredempt).

Propriété du Département de la Haute-Vienne et des habitants du hameau de Fôret Haute situé sur la commune de Saint-Gilles-les-Fôrets, le Mont Gargan est classé monument et site naturel depuis 1983.

Au sommet du site, on trouve la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, érigée entre 1868 et 1871 sous la houlette de l’Abbé Louis Joyeux, alors curé de Surdoux et de Saint-Gilles-les-Forêts. Cet édifice de style néo-gothique est construit en granit et en pierre extraites de carrières locales.

Depuis une quinzaine d’années, le Conseil départemental conduit au Mont Gargan des actions de valorisation en partenariat avec les communes et les associations du territoire : restauration des milieux naturels, notamment de la lande sèche qui avait fortement été envahie par les arbustes ; préservation de l'allée des hêtres et de la fontaine ; ouverture du panorama.

(Source Conseil départemental de la Haute Vienne)

Bruyère - OT Briance-Combade  Flore

FloreFaune et flore du Mont Gargan

Autrefois, la lande du Mont Gargan était pâturée par les troupeaux de moutons jusque dans les années 60. Cette pratique, accompagnée d'un usage de brûlis tous les ans, permettait le maintien d’une végétation rase et éparse. Dans cette lande sèche dominée par la bruyère cendrée, l'ajonc nain et la callune (Calluna vulgaris), on trouve aussi la bruyère à quatre angles (Erica tetralix). L'abandon du pâturage a permis à la végétation de se densifier et avec le temps, les espèces ligneuses (bourdaine, bouleaux) ont gagné du terrain. La fougère aigle, dont l'extension est favorisée par le brûlis, s'est développée au détriment des espèces caractéristiques (callune, bruyère cendrée, ajoncs). On trouve également l'arnica des montagnes (Arnica montana) dont les grandes fleurs jaunes sont visibles au printemps.

Le Mont Gargan héberge une faune protégée et notamment tout un cortège de passereaux (bruant et traquet pâtre, notamment) lié aux lisières et aux formations arbustives qui occupent les pentes du site. L'engoulevent d'Europe niche au sol dans la lande ou les coupes forestières. Au début de l'été, on peut l'apercevoir au crépuscule ou entendre son chant caractéristique rappelant celui d'un moteur de vélo solex. C’est un lieu privilégié d’observation des oiseaux et des chauves-souris, d’ailleurs, La Sepol (société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin) assure régulièrement un comptage des migrateurs depuis le sommet.

Paysage du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Point de vue

Point de vuePaysage du Mont Gargan

Situé sur une zone de transition, le relief s'articule entre un paysage montagnard à l'est, caractérisé par un climat froid et des précipitations importantes, et à l'ouest des plateaux ondulés à influence océanique plus douce. Le Mont Gargan présente ainsi deux types de paysage très contrastés : un paysage boisé dominé par les feuillus, (Croisille-sur-Briance et Surdoux), et un versant nord-est, visible depuis Forêt-Haute, encore largement ouvert avec ses prairies et sa lande. Comme en témoignent d’anciennes cartes postales, le site du Mont Gargan était autrefois quasi intégralement couvert de landes rases et de prairies, pour les troupeaux. Ces landes, longtemps considérées comme des terres incultes, servaient à l'alimentation du bétail, pour le bois de chauffage et de litière. L'arbre n'était présent que sous la forme de petits boisements très limités et isolés au milieu d’espaces ouverts. À partir du XXème siècle, l'exode rural et l'abandon de la polyculture autarcique pour l'élevage extensif exclusif ont conduit les exploitants à transformer les cultures en prairies. Les terrains les plus difficiles se sont enfrichés et reboisés de feuillus et de conifères. Aujourd'hui, le panorama du Mont Gargan permet encore de percevoir les évolutions importantes qui ont bouleversé le paysage au cours du XIXème et du XXème siècles. Même si les prairies et les bois dominent, le réseau de haies, les arbres pour le bois d'œuvre et les vergers ont en partie été conservés. Les pentes fortes autrefois en landes sont aujourd'hui colonisées par la friche forestière.

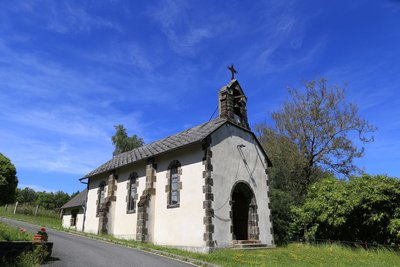

Chapelle au sommet du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Patrimoine

PatrimoineLa chapelle Notre Dame de Bons Secours

La présence humaine est attestée sur le site depuis la préhistoire. Nombreux silex, hache et statuettes en bronze, débris de briques et de poteries, et pièces de monnaie y ont été découverts, datant pour la plupart de l'occupation gallo-romaine. À cette période a été édifié un fanum (petit sanctuaire de tradition celtique) au nord-est du site. Au XIIIème siècle, un petit prieuré de femmes était établi à proximité. Aujourd'hui, ne subsistent de cette occupation que les ruines de la chapelle. Situé sur un petit tertre au sommet, cet édifice dédié à Notre-Dame-de-Bon Secours a été érigé entre 1868 et 1871 grâce à de généreux donateurs et bénévoles, sous la houlette du curé de Surdoux et de Saint-Gilles-les-Forêts, l'abbé Louis Joyeux (également à l'origine de la plantation de l'allée des hêtres). Les jours de pèlerinage, les fidèles assistaient à la messe dans la chapelle, puis se livraient à une procession à travers les landes en passant par la fontaine du buisson blanc. Cette tradition se perpétue de nos jours avec le festival du Mont Gargan qui a lieu tous les ans au 15 août depuis 1966. Cette chapelle de style néo-gothique est entièrement construite en granit et en pierres du pays extraites de carrières locales. Un clocher d'une douzaine de mètres dont la flèche n'a jamais été construite, faute d'argent, permettait autrefois de profiter du panorama. La chapelle est restée quasi intacte jusque dans les années 1920. Les rigueurs du climat, le manque d'entretien et les dégradations volontaires ont eu raison de l'édifice désaffecté en 1924. Depuis 1982, le Conseil départemental, devenu propriétaire du sommet du Mont Gargan, mène des études et des travaux afin de la consolider et de stopper le processus de dégradation.

Source : Conseil départemental

Pierre de mémoire au sommet du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireLes combats du Mont Gargan

Pendant la seconde guerre mondiale, la région du Mont Gargan a été un haut lieu de la Résistance. Le 17 juillet 1944, les Francs-Tireurs et Partisans (FTP) de Georges Guingouin sont encerclés par une force ennemie lourde composée de plusieurs régiments, dont certains éléments des colonnes Von Jesser et Ottenbacher, épaulées par la Milice française. Les combats sont particulièrement violents. Cet épisode représente la seule bataille frontale victorieuse de la Résistance. Des stèles en granit témoignent de ces combats et perpétuent la mémoire des Résistants. Deux commémorations chaque année : le 6 Juin au sommet du Mont Gargan et le dimanche qui suit le 17 juillet à la stèle de Forêt-Haute.

« En ce mois de juillet 1944, le « Préfet du Maquis » a cédé la place, aux yeux de ses hommes, au « colonel ». Et Georges Guingouin sait se faire obéir : tous les témoignages concordent sur ce point. Les hommes demeurent à leur poste, et les compagnies se déplacent en fonction des ordres que leur transmettent les « liaisons » du colonel. C’est lui qui ordonne à l’automitrailleuse d’avancer, le 17, et c’est lui qui donnera tout au long de la bataille les consignes de harcèlement et de repli. Après avoir accepté l’affrontement, il donnera l’ordre de décrocher en direction de la montagne, et ses troupes reflueront en bon ordre. Cependant il ne dispose ni de téléphones de campagne ni, à fortiori, d’un réseau radio pour communiquer avec ses compagnies. Tout se fait par « liaison », et Guingouin lui-même se déplace beaucoup tout au long des opérations. Loin de rester dans son repaire du château de La Villa, il est « partout et nulle part », payant de sa personne et prenant des risques. Fidèle à ses habitudes de clandestin, il arpente son territoire mais en demeurant insaisissable. On ne s’étonnera donc pas qu’il reste, tout au long de ce récit, comme arrière-plan, alors qu’il est, indiscutablement, à la manœuvre, contraint d’adapter d’heure en heure son dispositif aux changements de cap déroutants des forces adverses. »

Extrait de Eté 1944 : La Bataille du Mont Gargan P.Plas et Michel C.Kiener

Festival du Mont Gargan - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireFestival du Mont Gargan

Tous les ans autour du 15 août la montagne limousine est en fête : www.ecoledumontgargan.com

Vue à partir du sommet du Mont Gargan et vue sur cimetière Saint-Gilles-les-Forêts - OT Briance-Combade  Histoire

HistoireGeorges Guingouin

Alias : Raoul, Lo Grand, Le chêne, Bootstrap, l’Orage. Georges Guingouin est né le 2 février 1913 à Magnac-Laval. Son père, sous-officier de carrière, est mort pour la France le 28 août 1914. Sa mère était institutrice. Instituteur à Saint Gilles les Forêts, il est secrétaire du rayon communiste. Mobilisé en 1939, blessé en 1940, de retour à Saint Gilles les forêts, il renoue avec des militants du parti communiste clandestin, édite et diffuse des tracts. Ayant repris son poste d'instituteur à la rentrée, et ses activités en mairie, il confectionne de fausses cartes d'identité. Il est révoqué car militant communiste. En février 1941, il échappe aux inspecteurs de police venus l'arrêter. En avril, il "prend le maquis", devenant le premier maquisard de France. Il installe une ronéo cachée dans une sapinière à Soudaine-Lavinadière et imprime des tracts, dénonçant la répression et appelant au soulèvement, qui sont distribués lors des foires. Dès 1942, les actions violentes commencent. En mars 1943, la cache des trois chevaux est créée dans la forêt de Châteauneuf, elle devient un repaire de maquisards, mais aussi un symbole. Des groupes de combats sont organisés et vont mener de nombreuses actions de sabotage. En août 1943, pour empêcher les récoltes et donc les réquisitions, il fait sauter des batteuses. Il s'oppose ouvertement à l'autorité de Vichy en signant de son nom les affiches du "Préfet du maquis". Des actions sont entreprises contre les moyens de transport, de communication, les usines, etc. Le maquis de Châteauneuf, devenu la première Brigade de marche limousine, structuré en compagnies et bataillons, compte, début juin 1944, environ 1 000 combattants. Le 3 août, le colonel Guingouin devient chef départemental des FFI de Haute-Vienne. Le 21 août, Limoges est libérée. Il sera décoré : Commandeur de la Légion d'Honneur, Compagnon de la Libération, Croix de guerre 39/45, Médaille de la Résistance, King's Medal for Courage, Acte de Reconnaissance de la Nation américaine, Médaille Garibaldienne.

Georges Guingouin est décédé le 27 octobre 2005. Il repose au cimetière de Saint-Gilles-les-Forêts, face au Mont Gargan.

Eglise de Saint-Gilles-les-Forêts - OT Briance-Combade  Patrimoine

PatrimoineL'église de Saint Gilles les Forêts

La première église aujourd’hui disparue était située dans le cimetière de Saint Gilles les Forêts ; son ancien emplacement est aujourd’hui matérialisé par une croix en fer forgé. Ecroulée en 1892, elle fut reconstruite au centre de la commune avec en grande partie les matériaux originaux. C’est l’une des plus petites églises du département avec son clocher mur comportant une cloche unique. En 2015, les vitraux ont été refait. Leur conception a été confiée à Jacques Victor Giraud, artiste ayant réalisé le dessin des vitraux. Les maîtres verriers de l'Atelier du Vitrail de Limoges ont su transformer les dessins en vitraux. Ce sont des vitraux contemporains qui ornent désormais la petite église. Des panneaux d’informations réalisés par le Pays d’Art et d’Histoire sont à disposition du public sur site.

Description

- Se diriger vers le terrain de football et prendre à gauche la D39. Passer le pont. Prendre le chemin à droite puis tout de suite à gauche en montant.

- A la route, prendre à droite et passer le village de la Villa. Continuer tout droit.

- Traverser le village du Clos, poursuivre sur la D39. Tourner à la première route à droite puis à la première à gauche qui monte et se termine par un chemin. Après avoir passé la dernière maison, prendre le chemin à droite et poursuivre jusqu'au carrefour dit "des Trois Hêtres".

- Prendre le chemin de gauche qui grimpe pour rejoindre le sommet du Mont Gargan.

- Tourner à droite et arriver à la chapelle du Mont Gargan. Variante pour les équestres : tourner à gauche et rejoindre par un large chemin empierré la D39.

- Au sommet, prendre le temps d'admirer le panorama à 360 degrés puis rejoindre le chemin de découverte (balisage rouge) qui descend à la fontaine au bas de la côte. Bifurquer à gauche à travers la forêt (de beaux points de vue). Laisser à gauche le chemin équipé de marches qui remonte au sommet du Mont Gargan et tourner à droite jusqu'à la route. La prendre à gauche.

- Au carrefour, se diriger vers le village de Forêt-Haute, le traverser. Poursuivre vers le bourg de Saint-Gilles-les-Forêts sur la D39A.

- Traverser le bourg et poursuivre jusqu'au virage à gauche. Prendre alors la route à gauche puis le premier chemin à droite et poursuivre tout droit.

- Après un long passage en crête, au milieu de prairies et de cultures, prendre à droite le chemin qui descend vers une piste goudronnée. La suivre à gauche. Variante : continuer tout droit vers la forêt et prendre le chemin en terre à droite qui descend vers une piste forestière.

- Suivre la piste forestière. En haut d'une côte, à un carrefour, prendre la piste goudronnée à droite en descendant.

- Arrivé dans un grand virage en épingle, prendre le chemin à gauche dans le bois. Continuer toujours tout droit sur un chemin qui débouche dans des prés.

- Arrivé à la route, la prendre à droite. Passer les maisons du Moulin de la Ribeyrie et prendre la route forestière du "Puy Jean Faure" à gauche en montant. En haut de la piste, continuer jusqu'au village de Meillac.

- Traverser le village, puis tourner à gauche et suivre la D39 sur 700 m.

- Retour : juste avant le carrefour avec la stèle, reprendre à droite le chemin qui redescend vers la Villa. Traverser le hameau, prendre à gauche le chemin qui ramène à la route. La prendre à gauche, retraverser le pont puis tourner à droite pour rejoindre le parking.

- Départ : Parking du plan d'eau, Sussac

- Arrivée : Parking du plan d'eau, Sussac

- Communes traversées : Sussac, La Croisille-sur-Briance et Saint-Gilles-les-Forêts

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Accessibilité

- Numéro de secours :

- 112

En savoir plus

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici. Pour préciser votre signalement, nous vous invitons à localiser le point problématique et à ajouter une photo de la situation rencontrée.